盛夏的午后,阳光透过质检中心的玻璃窗,在陕煤信电公司化验室的地板上投下斑驳的光影。室内温度计的指针稳稳停在36℃,而在工业分析室的角落,马弗炉的显示屏上跳动着900℃的红色数字——这是煤样高温预处理的标准温度,也是化验员们每日要面对的“双重烤验”。

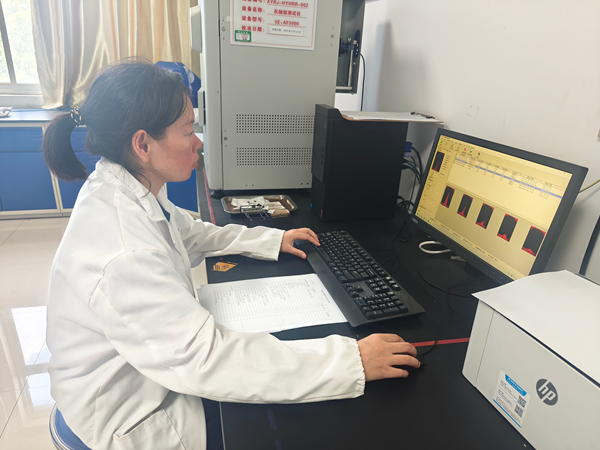

化验班长徐秋兰的白大褂后背早已被汗水浸透,紧贴着脊梁。她正全神贯注地盯着灰熔融测定仪的观察窗,里面的煤灰在1200℃的高温下逐渐变形、软化。“这个数据差1℃,锅炉结渣风险就可能翻倍。”她一边记录着变形温度,一边用袖口蹭了蹭额头的汗珠,睫毛上还沾着细小的煤灰。窗外的蝉鸣聒噪不休,她却像听不见似的,指尖在记录本上划出工整的字迹,每一个数字都带着不容错漏的严谨。

隔壁房间里,年轻的化验员小闫正戴着隔热手套,从900℃的马弗炉里抽出坩埚。通红的炉口喷出热浪,瞬间让她脸颊泛起红晕,额前的碎发被烤得微微卷曲。“称样必须精准到0.0002g,放入样品后炉温3分钟内恢复890°以上。”她再一次小心翼翼地将坩埚放入炉内并稳稳落在恒温区,当加热时间到了,她就用插板将坩埚架迅速拿出,通红的坩埚连着坩埚架,这样的“烤”验则是当天她第22次完美操作了。

硫分测定室里同样让人汗流夹背,两台加热到1150°高温的定硫仪器如同骄阳下的暖炉,化验人员一边称量样品,一边均匀涂撒三氧化钨,还要时不时观察仪器搅拌效率;发热量测定室里称量、充氧、放气更是忙得不亦乐乎……

傍晚时分,当最后一份煤质分析报告打印出来,化验室的灯光依旧明亮。干燥器里整齐排列的坩埚,外壁还留着灼烧的痕迹;操作台上的量筒、移液管,刻度线被手指磨得发亮。这些看似平凡的细节里,藏着她们对“数据安全”的守护——每一个检测结果,都关系着发电机组的稳定运行;每一组精准数据,都是信电公司迎峰度夏的隐形基石。她们没有在烈日炎炎的室外作业,但那些在高温中坚守的身影,那些被汗水浸湿又风干的白大褂,早已和锅炉的蒸汽、电网的电流一起,交织成这个夏天最动人的奋斗乐章。(李志伟)

OA系统

OA系统 企业邮箱

企业邮箱 稿件采编

稿件采编 电力讲堂

电力讲堂 党支部E家

党支部E家

微信公众号

微信公众号